-

一个简单实用的情绪管理法

今天推荐一个好用的坏情绪应对方法。

-

奶奶总让孩子看电视!妈妈试了一招,奶奶爱上了讲故事!

有一位妈妈说,他们家的奶奶非常喜欢让孩子看电视。有时做饭被孩子缠得烦了,就打开电视让孩子看,好让自己安心做饭。但是让孩子长时间看电视非常不好,老太太被说过好几次也总改不了。 有一天,这位妈妈跟老太太说:“妈,我觉得你很有耐心,而我就不行,‘着急虫’总跑出来折腾,导致我给孩子念绘本念得飞快,孩子也失去了乐趣。如果你陪孩子看书讲故事,她肯定会爱上听故事!” 第二天,这位妈妈下班后,开心地看到了一个跟以往不同的情景:老太太把孙女抱在膝盖上,带着老花镜一字一句地给孙女讲故事。看到儿媳妇回家,还头也不回地说:“今天你做饭,我们的故事才刚刚到精彩部分!”这真的是一个好的开始呢! 这位妈妈时不时地在讲故事方面对老人进行称赞,慢慢地,老人家就爱上了给孙女讲故事了。 虽然拘泥刻板是老人们常有的人格表现,但老人其实跟孩子很像,也需要赞扬。法国格勒诺布尔大学的老年人心理学家Yannick Stephan与同事曾经做过一个研究。研究中,那些被召集到实验室的老年人被分成两组,分别记录年龄认知与做握力测试。在做握力测试时,第一组老人被称赞“比80%的同龄人做得更好”,第二组老人没被称赞。接着研究人员让这些老人再次做压力测试,结果被称赞过的第一组老人的表现有非常明显的提高,而第二组反而还略有下降。这便是称赞的力量。 所以,年轻父母与老人的沟通原则,应该遵循“先称赞,再期望”。 如何“先称赞,再期望”? 举个例子。当孩子的奶奶给小朋友喂药时,你希望她不要灌药,而是使用滴管。作为儿媳妇,你可以这样沟通:“妈,妞妞每次生病都喜欢你陪,因为你很有耐心,煮的粥水也好吃。但妞妞每次吃药都很害怕,因为灌药的这种做法,让她感觉很害怕。我们可以用滴管试试。” 先称赞,能让对方感觉到你的肯定和认可,接着提出期望,对方更容易接受。倘若你一来就批评,老人就容易把沟通的大门关上了,还会引起他们的反感和不愉快,这时你再提出期望,就相当于又批评了他们一次。 老人们常常喜欢年轻人在下面这些方面对他们称赞,快试试: 1、生活经验丰富,能帮助年轻人少走弯路。 2、勤劳不怕苦,多大的困难都能扛过去。 3、厨艺好,做饭好吃。 4、整洁爱卫生,把家里收拾得很舒坦。 5、爱孙子孙女,善良却有原则。 6、性格好,平易近人。 有一些年轻夫妻困惑,为什么让老人住老人院,他们却那么抗拒呢? 我们很多年轻人常常困惑老人为什么不愿住老人院,好吃、好住,还有人照顾。如果你也有这种想法,那就是因为不够了解老人了。 其实选择跟家人在一起,是老人们自我认为的最理性选择。因为老人们经历了一辈子,各种探索已经尝试得差不多了,他们在老年阶段,会选择跟亲近的家人在一起、吃习惯口味的饭菜,有时和熟悉的老朋友聚一聚,参加一些熟练得成了下意识的休闲活动……对他们来说,这种方式已经是在“享受人生”。倘若让他们住到老人院,周围是陌生的环境、陌生的人,他们会发自内心地抗拒。这些行为的背后,是老人们的生命觉知——在生命的最后岁月,尽量让自己“舒坦”地走完。 歌德说,我们体贴老人,要像对待孩子一样。说得一点也没错!同住一屋檐下,就是缘分。多一些理解,多一点原谅吧!

-

孩子乱抛物、抢玩具,坏习惯难改?一个好用的坏习惯“抹除法”!

傍晚,路上的行人络绎不绝,一个小男孩趴在窗前,开心地往窗外丢纸团。纸团丢完了,小男孩继续从新本子上撕纸,有时

-

惩罚没效?如果少了三技巧,小孩会一直犯错

最近有妈妈告诉我,她让孩子罚站10分钟的时候,小孩站在墙角嬉皮笑脸,还唱歌,一副无所谓的样子。妈妈在生气的同时,也在质疑这样的惩罚对孩子是否没用?

-

母亲被她恨,她被女儿恨!原生家庭的错误,为何总被“复制”?

弱者不懂原谅别人,因为“原谅”是强者的证明。伤得多深,阴影就有多宽,可孩子是阴影背后的阳光,别轻易推开。从今天起,好好爱自己,也好好爱孩子吧……

-

为什么爱玩手机父母,对孩子来说是“害人精”?

在一个公园里,妈妈坐在树下玩手机,小男孩在一旁拼机器人玩具。没多久,小男孩跑过去拖起妈妈的手:“妈妈,我不会

-

传说,幸福的家庭,都有一个“孩子奴”爸爸?

很久以前,有一次,我们回老家……

-

真正赢在起跑线的开始:从小让孩子学一门乐器!到底多重要?

聊聊小朋友学乐器的重要原因和一些建议。

-

把一个情绪“喷火瓶”变成温和小姑娘!这位妈妈是怎么做到的?

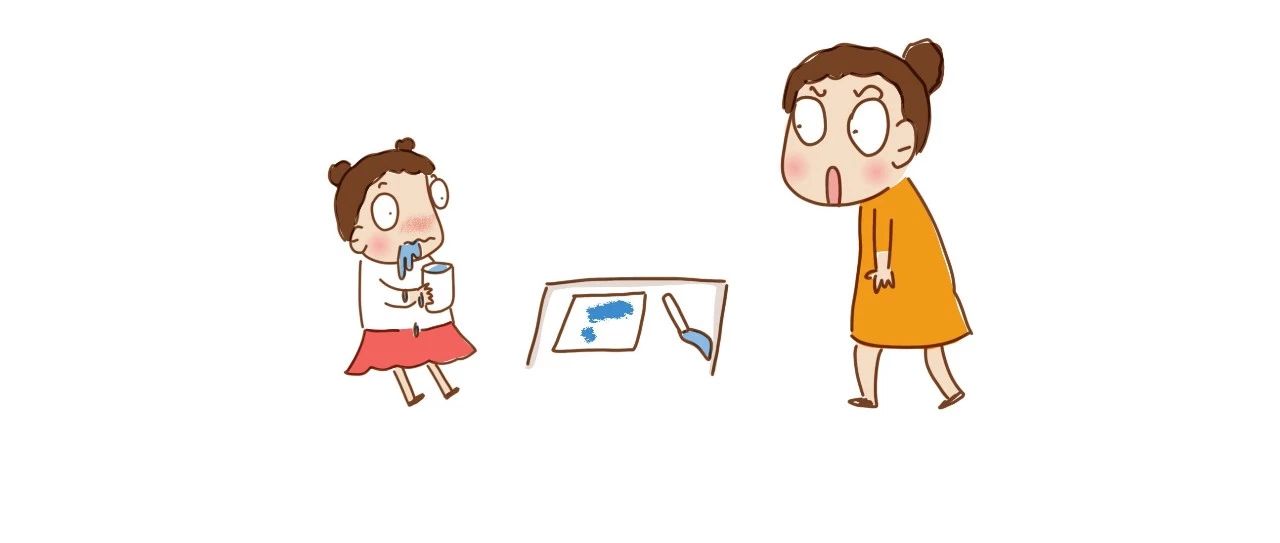

早上起床后,3岁的安安走到书桌前,双手拍打爸爸的电脑键盘,被爸爸责骂了几句,然后被抱到了沙发上。安安坐在沙发上生气地踢着小脚,眼泪啪嗒啪嗒往下掉。 奶奶给他拿了个蛋糕,准备吃早餐,但安安看到爸爸在吃辣椒酱配面条,安安也要用辣椒酱涂蛋糕,被奶奶拒绝,安安哭闹着生气地把蛋糕扔在了地上; 吃完早餐后,妈妈打扫卫生,安安把颜料撒满地,还涂到了电视机上,妈妈收拾时安安又开始哭; 后来,安安被奶奶带到了楼下的小花园玩,安安抢一位小朋友手里的芭比,被奶奶阻止,安安又哭闹,最后还躺在了地上打滚…… “就像一个情绪喷火瓶!动不动就哭,动不动就发脾气……性格不像家里任何一个人!”安安的爸爸这样评价自己的孩子,他难以理解为什么孩子的脾气那么坏,他也不知道是不是只有自己的孩子情绪火爆。 其实,小孩子的情绪自控力会比成年人差很多。原因有下面几个: 其一,这跟孩子的“生存法则”有关。 从生存的角度分析,宝宝们从出生后自我感觉弱小、没有独立生存能力,他们清晰知道需要在足够安全的环境才能生存。当宝宝们感受到安全感的威胁,例如饥饿了或感觉寒冷,他们便启用“哭闹模式”。 因为所有人都知道,父母听到孩子哭闹会担忧或不高兴,甚至愤怒,但同时也提高了父母对宝宝的敏感性,增加了宝宝生存下去的机会。如同孤儿院的孤儿宝宝,当他们听到某个宝宝凄厉的哭声,可能就会引起整个寝室内的宝宝都哭了起来,因为哭声常常跟安全感威胁有关。稍大的孩子也是同样的道理,当他们感觉不舒服或内心安全感受到威胁,也喜欢用哭闹来反抗。 其二,孩子的情绪自控力差,也跟大脑发育不完善有关。 英国临床心理学家Sarah Helps说,平均来说,大脑的发育要到25岁左右才能完善。其中最为明显的便是大脑前额叶皮质。人脑最先发育的是负责基本生理活动的脑干,以及中间层的负责情绪的边缘系统,所以寻求生存、情绪化是宝宝们的基本表现。 而大脑前额叶皮质是人脑发育最晚的皮质层之一,从孩子们2,3岁才开始正式发育,过程缓慢,一直持续20多岁,孩子才能发育成为一个情绪基本成熟的人。前额叶皮质主管认知功能,具体包括注意、思考、推理等理性思维。正因为人类大脑的这种发育步伐,导致了孩子们的情绪自控力差。 即使是成年人,情绪也常常控制理性。例如一个成年人在玻璃做成的高楼行走,墙壁、地板全是玻璃,虽然他知道这栋高楼很牢固,但在行走时还会感到很害怕,因为“生存”功能的脑干和“情绪化”的边缘系统在起主要作用。 一位妈妈的故事 有一位妈妈曾经告诉我,她的女儿小时候是个“万人嫌”,至少从出生到上小学,从没让她停止过操心。她的女儿从医院抱回家后,从第一个晚上就一定要妈妈抱着才能入睡,否则便会雷鸣式哭闹,能哭到面色发紫,一直持续到半岁;小女娃会走路后,自主意识非常强,她会走进洗手间玩水,被阻止时会爬进床底哭闹到上气不接下气;3岁时会在亲戚聚会时不满意妈妈不给她喝饮料而在饭桌上尖叫、摔筷子;6岁时上小学,有一次因为一位顽皮的小男孩揪她头发,她把对方推倒在地捶打…… 好在,这位妈妈始终对女儿充满耐心和爱心,如今孩子成长为一位非常容易让人亲近的姑娘。 看看,下面是她的“三步骤”做法,幼儿说觉得虽然简单,但坚持可不容易!大家可以借鉴: 1、包容孩子的情绪 很多父母第一反应常常是阻止孩子哭闹,甚至以打骂的方式,这也是很多父母做不到接受孩子情绪的原因。 当女儿哭时,这位妈妈会先摸摸孩子的头表达包容,然后观察孩子的反应。如果孩子想和妈妈接近,她会把孩子抱怀里,轻抚背部。很多时候,妈妈轻抚孩子背部时,孩子的坏情绪会慢慢降温;如果孩子不想跟人接近,妈妈会在一旁陪伴,待孩子哭完。 不要以打骂的方式,这种方式有时可能会让孩子暂时止哭,可是大人的做法只会刺激孩子的情绪脑更发达。他们未来动不动就哭闹的概率会更频繁。 2、猜测孩子坏情绪的原因 “你的玩具掉水里,所以你感觉难过是不是”,“你的绘本有些难,所以你想让爸爸帮忙是不是”,“你被小朋友拒绝了,所以你很生气”……同理,孩子感觉到自己被爸妈理解,有时仅仅是这一步,就能让孩子的坏情绪消失。因为同理心,是世上最棒的“教育”,孩子的委屈会因为别人的理解而获得释放。 3、告诉孩子正确的情绪表达方式 “下一次,你可以告诉妈妈,你想玩水,妈妈会让你穿上合适的衣服玩一会”,“下一次,你如果想喝饮料,你可以直接告诉妈妈,妈妈会给你选择儿童果汁”……这位妈妈在告诉女儿如何正确表达的同时,也告诉孩子有关妈妈的做法,让孩子放心——好好表达,也能获得自己想要的结果。孩子会愿意尝试的。 这位妈妈多年来只坚持这三个步骤,便把一个情绪“喷火瓶”,养成了一位容易让人亲近的小姑娘。这位妈妈从养育孩子中,也获得了“养育孩子,成长了自己”的感悟。 难怪人家说,你必须和星辰对话,与树木握手,陪孩子成长,你才明白,人生是一场修行,且行且珍惜!

-

兴趣班学了一半孩子不想上了怎么办?

钱都已经交了,怎么可以说不上就不上呢?